冷蔵庫の中、気がつくとごちゃごちゃしてしまって「アレ、どこに入れたっけ?」と探してしまうこと、ありませんか?

忙しい毎日の中で、つい適当に詰め込んでしまったり、奥に入れたまま食材をダメにしてしまったり…。

ちょっとした“プチストレス”を感じている方も多いのではないでしょうか。

でも、実は冷蔵庫の収納は、ちょっとした工夫で驚くほどスッキリ使いやすくなります。

このページでは、無理なくできる冷蔵庫収納のコツを10個ご紹介。

どれも今すぐ取り入れられるアイデアばかりですので、ぜひ気になったものから試してみてくださいね。

1. 全体を“エリア分け”するのがカギ

冷蔵庫の中が乱れてしまう一番の原因は、「どこに何を置くかが決まっていないこと」かもしれません。

食材を買ってきたそのまま、空いているスペースに入れてしまうと、後から何がどこにあるのかわからなくなってしまいますよね。

そんなときは、冷蔵庫の中を“エリア分け”しておくことが効果的です。

- 朝食用セット(パン・ジャム・チーズなど)

- お弁当用食材(ウインナー・冷凍野菜など)

- 作り置きおかず

- 調味料類(よく使う・あまり使わないで分けても◎)

といったように、用途や使うタイミングごとに“ゾーン”を決めておくと、収納しやすさがぐんとアップします。

また、100円ショップなどで手に入る小さめのカゴやトレーを使うと、食材が混ざらずに済みますし、取り出すときもラクになります。

トレーごとサッと引き出せば、奥にある食材も見逃さずに済むのも嬉しいポイントです。

「調味料はここ」「朝食セットはここ」といったルールをつくることで、家族と共有しやすくなるという声も多く見られました。

まずはよく使うものから、小さく区切ってエリアを決めてみると、収納のハードルがぐっと下がりますよ。

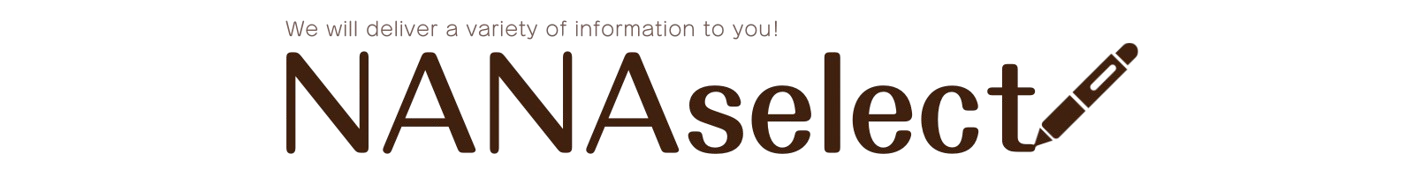

2. 『立てる収納』で見やすく、取り出しやすく

冷蔵庫の中で“ごちゃつき”が起きやすい場所といえば、パック類や小袋タイプの食品が集まるエリアではないでしょうか。

これらのアイテムは平たく重ねて置いてしまうと、下のものが見えづらくなり、存在を忘れてしまう原因になることも。

そんなときにおすすめなのが、「立てる収納」という発想です。

牛乳パックや豆腐、パウチの調味料、小さめの保存容器などは、立てて収納することで“見える化”が叶います。

特に、冷蔵庫の野菜室や下段スペースは高さがあるので、ファイルボックスやブックエンドを使って立てて収納するとすっきり整理できます。

また、小袋やストック品は、100円ショップの仕切り付きケースや書類トレーを活用すると、倒れにくく、まとめて管理がしやすくなります。

「見える・取り出せる・戻せる」の三拍子がそろうことで、毎日の料理やお弁当作りの時短にもつながるという声もありました。

収納の中で“迷子になる食品”を減らすことが、結果的に食品ロスの防止にもつながります。

まずはよく使う調味料や保存パックから、「立てて並べてみる」だけでも、大きな違いを実感できますよ。

3. 冷蔵庫の“奥行き”を有効活用するには?

冷蔵庫のスペースを広く見せようとすると、つい奥までぎっしり物を詰めたくなってしまいがちです。

ですが、奥にしまった食品は見えにくく、気がついたときには賞味期限が過ぎていた…という経験はありませんか?

そんな“見えない奥”を活かすには、「奥から引き出せる収納グッズ」を使うのがポイントです。

- スライド式の収納ケース

- 引き出し型のトレー

- キャスター付きのミニボックス

これらを活用することで、奥にしまった物も手前にスッと引き出せるようになります。

特に冷蔵庫の中段〜下段は奥行きが深いことが多いため、このような「動かせる収納」を組み合わせると使いやすさがぐんとアップします。

また、奥には“あまり頻繁に使わないもの”をまとめて置くのもおすすめです。

反対に、使用頻度が高い調味料やおかずなどは手前に置いておくと、毎日の取り出しがラクになります。

「奥まで見える・届く・取り出せる」仕組みを作っておくと、無駄買いや食品ロスの予防にもつながります。

冷蔵庫の奥行きを味方につけて、もっと効率的な収納を目指してみませんか?

4. 冷凍庫には“立てる+ラベリング”が効果的

冷凍庫は便利だけれど、「何を入れたか忘れてしまう」「奥に眠っていた冷凍食品を発見…」ということ、ありませんか?

スペースが広い分、どうしても物が積み重なりがちで、“見えない”“取り出しにくい”状態になってしまうことも多いですよね。

そんな冷凍庫の整理におすすめなのが、「立てる収納」+「ラベリング」の組み合わせです。

冷凍食品やジッパーバッグ、保存容器などは、立てて並べることでパッと見て何があるのか分かりやすくなります。

ブックスタンドや仕切りボックスなどを使えば、冷凍庫の中でも倒れにくく、スッキリ収納が叶います。

さらに、日付や中身を書いたラベルをつけることで、「いつ作ったか」「何が入っているか」が一目で分かるようになります。

100円ショップで手に入るマスキングテープや冷凍用ラベルシールを使えば、手軽に実践できますよ。

ラベルには「〇月〇日 煮込みハンバーグ」「朝食用おにぎり」などと書いておくと、調理の時短にもつながり、食品ロスの予防にも効果的です。

冷凍庫の中がすっきりしていると、食材の管理がラクになるだけでなく、「食材をちゃんと使い切れている」という安心感にもつながります。

ぜひ、次の買い物前やおかずの作り置きタイミングで、見直してみてくださいね。

5. ドアポケットの“高さ差”を活かす収納術

冷蔵庫の中でも意外と見落とされがちなのが、ドアポケットの収納です。

調味料や飲み物などを入れている方が多いと思いますが、「背の低い小瓶が埋もれてしまう」「ごちゃごちゃして見づらい」と感じたことはありませんか?

そんなときは、ドアポケットの“高さの違い”を上手に活かす収納方法を試してみてください。

ドアポケットは、段によって高さが異なることが多いので、

- 背の高いペットボトルやボトル調味料は“下段”に

- 小さな瓶やチューブ調味料は“上段”または“小物ケース”にまとめて

といったように、高さに合わせた“定位置ルール”をつくるのがポイントです。

さらに、100円ショップなどで手に入る細めのトレーや仕切りケースを使うと、チューブ調味料や小瓶が倒れにくく、見た目もすっきり整います。

「よく使うものは手前に」「似たものはまとめる」など、使う人の動きに合わせた配置にすることで、出し入れがよりスムーズに。

小さなスペースでも使い方次第で大きな差が出るのが、ドアポケットの面白さです。

“使いにくい”と感じていた方も、ぜひ見直してみてくださいね。

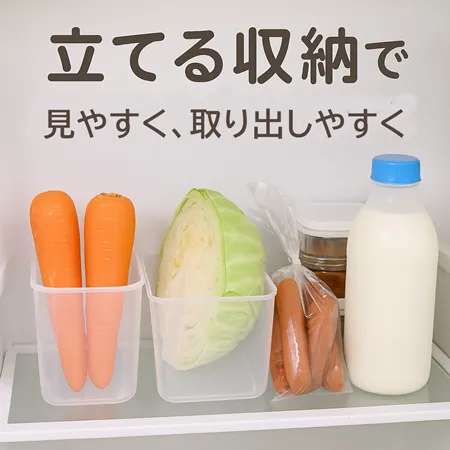

6. “食べ忘れ防止ゾーン”をつくる

冷蔵庫を開けたとき、「あっ、これ早く食べなきゃいけなかったのに…」と、賞味期限が迫った食材を見つけてしまったことはありませんか?

つい奥の方に押し込んでしまったり、他の容器の陰になって気づかずにいたり…。こうした“食べ忘れ”は、どのご家庭でもよくあるお悩みです。

そんなときに役立つのが、「食べ忘れ防止ゾーン」をつくるというアイデアです。

これは、「そろそろ使い切りたい」「賞味期限が近い」「調理予定の食材」などをまとめておく“特別エリア”のこと。

たとえば、透明のトレーやカゴを使って、冷蔵庫の一角に“早めに食べる用BOX”のようなコーナーを設けるだけでも効果的です。

このゾーンを家族にも共有しておけば、誰でも中身を意識して使えるようになり、食材の無駄を防ぐことができます。

トレーにはマスキングテープで「早めに使ってね」「今週中に食べきるもの」などと書いておくと、より分かりやすくなりますよ。

買い物や調理の前に、まずこのゾーンをチェックする習慣がつくと、食材を賢く使い切るサイクルができてきます。

日々のちょっとした工夫で、冷蔵庫の中も気持ちも、すっきり整っていきますね。

7. “よく使う食材”はワンアクションで取り出せるように

朝の支度や夕食づくりで、「あれ?納豆どこだっけ?」「チーズが見つからない…」と探してしまった経験はありませんか?

特によく使う食材ほど、取り出しやすさが家事のスムーズさに直結しますよね。

そこでおすすめなのが、“ワンアクションで取り出せる”収納を意識することです。

たとえば、こんな食材たち↓

- 毎朝食べる納豆やヨーグルト

- 朝食セット(パン、ジャム、バター)

- よく使うチーズ、ハム、調味料 など

これらをひとつのトレーやボックスにまとめて、冷蔵庫の取り出しやすい位置に置くだけで、準備の手間がぐんと減ります。

また、使用頻度が高いものは“手前”や“目の高さ”に置いておくと、探すストレスも減って時短にもつながります。

トレーごと取り出して使えるようにすれば、使った後の戻しも簡単です。

「よく使う=出し入れが多い」ものだからこそ、無意識に手が伸びる場所に置いておくのがコツなんです。

小さな工夫の積み重ねが、毎日の台所時間をちょっと心地よくしてくれますよ。

8. 野菜室も“立てる”で省スペースに

気がつくと、野菜室の中がパンパン…。

玉ねぎや人参、キャベツなどが重なって、「あれ?じゃがいもどこだっけ?」と探し回ることはありませんか?

そんな野菜室には、“立てて収納”する工夫がとても効果的です。

野菜はつい横に寝かせて入れてしまいがちですが、根菜類や葉物は立てて収納することで省スペースになり、見た目もすっきりします。

人参や大根、ゴボウなどの長い野菜は、ペットボトルケースやボトルスタンドを活用すると、倒れず安定して立てられます。

また、キャベツや白菜のような丸い野菜は、半分にカットした状態でポリ袋に入れ、袋の口をクリップで留めて立てて収納するのがおすすめ。

野菜が傷みにくくなり、最後までムダなく使い切ることができますよ。

使いかけの野菜や葉物は、立てておけば“見える化”されて食べ忘れ防止にもつながります。

「スペースが足りない」と感じていた野菜室も、収納方法を少し変えるだけで驚くほど使いやすくなることも。

野菜も気分もフレッシュに。今日から“立てる収納”を取り入れてみてはいかがでしょうか。

9. 収納グッズは“透明”が正解

せっかく冷蔵庫の中を整えても、「中身が見えなくて結局また探し物ばかり…」なんてことはありませんか?

そんなときこそ、“透明な収納グッズ”を選ぶことが大切です。

透明のケースやボックスは、パッと見ただけで「何が入っているか」がすぐに分かるため、取り出すときも、しまうときもストレスが少なくなります。

特に、調味料や小分けにした食品、残り物の保存容器などは中が見えると管理がしやすくなります。

また、冷蔵庫の中は白やステンレスなど色味が少ないため、透明グッズを使うと全体がすっきりと整って見える効果も。

「なんとなくごちゃごちゃして見える…」というお悩みも、透明素材なら軽減されますよ。

100円ショップや無印良品などでも、サイズ・形が豊富な透明ケースがたくさん揃っています。

引き出しタイプやトレー型など、使う場所や収納したい物に合わせて選べば、冷蔵庫がもっと“見やすく・使いやすく”なるはずです。

「中身が見える」ことが、“使い切る”ことにもつながる。

そんな小さな工夫から、ムダのない冷蔵庫収納を目指してみましょう。

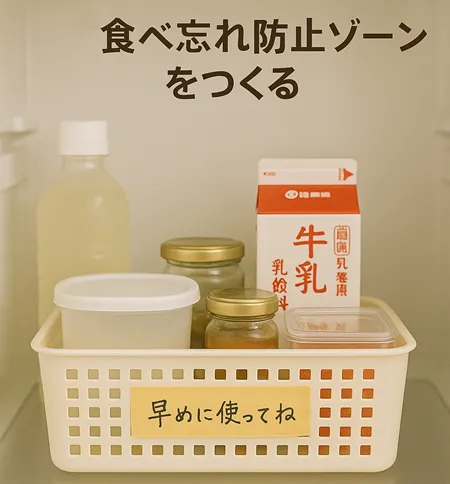

10. 定期的な“見直しルール”をつくる

冷蔵庫の収納をきれいに整えても、時間が経つとまた元に戻ってしまう…。

そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は、収納のキレイをキープするためには、“定期的な見直し”を習慣にすることが大切なんです。

たとえば、

- 週に一度、買い物の前に中身をチェック

- 「今週使い切るもの」「残っているもの」を確認

- 奥に入り込んだものを手前に戻す など

ほんの数分の「冷蔵庫リセットタイム」をつくるだけで、ムダな買い物を防いだり、使い忘れを減らすことができます。

また、このタイミングで汚れや水気をさっと拭き取っておくと、清潔な状態もキープしやすくなります。

「買い物前」「献立を考える前」とセットにすると、自然と習慣になりやすいですよ。

見直しをルーティン化することで、「使いきる」「整える」が無理なく続けられます。

完璧じゃなくても、“ちょっと気にかける”だけで、冷蔵庫は心地よく保てる場所に変わっていきますよ。

まとめ

冷蔵庫の収納は、ちょっとした工夫の積み重ねで驚くほど使いやすくなります。

「探しやすい」「戻しやすい」「使い切れる」――そんな“心地よさ”を実現するためには、無理なく続けられる仕組みづくりが大切です。

今回ご紹介した10のアイデアは、どれも身近なグッズで始められるものばかり。

まずは、気になるところからひとつだけ取り入れてみてくださいね。

収納のストレスが減ると、毎日の料理や家事も少しずつラクになります。

冷蔵庫が整うと、気持ちまですっきりするものです。

自分や家族が「使いやすい」と感じられる冷蔵庫を目指して、今日から気軽に見直してみてはいかがでしょうか。