郵便で大事な書類を送るとき、「簡易書留にしたいけど、封筒ってなんでもいいの?」と迷ったことはありませんか?

郵便局に行く前に知っておきたいのが、“封筒の決まり”の有無。

実は、簡易書留には専用封筒が存在せず、自分で用意してOKなんです。

ただし、どんな封筒でも大丈夫というわけではなく、守っておきたいポイントがあります。

これを読めば、「この封筒で送って大丈夫?」という不安がスッキリ解消しますよ。

はじめに:簡易書留の封筒が“なんでもいい”という言葉の意味

「簡易書留は封筒がなんでもいいらしいよ」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

でも実際に郵便局へ行く前は、「ほんとに何でもいいの?」「サイズとか紙の種類に決まりはないの?」とちょっと不安になりますよね。

結論から言うと、簡易書留には専用の封筒はなく、基本的に手持ちの封筒でOKです。

普通のクラフト封筒や白い封筒、長形・角形どちらでも差し支えありません。

ただし、「なんでもいい」には条件があります

郵便局の公式情報でも、簡易書留に使う封筒に特別な指定はありません。

ですが、安全に届けるためには、以下のような最低限の条件を満たしている必要があります。

- 封がしっかり閉じられる(のりやテープで完全に封をする)

- 破れにくい材質である(薄すぎる紙は避ける)

- 宛名と差出人住所がはっきり書ける

- 内容物が透けない、または見えない封筒を使う

つまり、“なんでもいい”というのは「形式の決まりがない」という意味であって、安全に送るための常識的な条件を満たしていることが前提なんですね。

次は、「書留とはそもそもどんなサービスなのか?」を整理しながら、簡易書留・一般書留・現金書留の違いをわかりやすく見ていきましょう。

書留とは?簡易書留・一般書留・現金書留の違い

「書留(かきとめ)」とは、郵便物を確実に届けるための有料オプションサービスです。

普通郵便では万が一紛失しても補償がありませんが、書留をつけると、郵便局が配達の記録を取り、万一のときに補償してくれるのが大きな特徴です。

書留には3種類あります

日本郵便の書留サービスは、目的に応じて次の3つに分かれています。

| 種類 | 主な特徴 | 補償上限 |

|---|---|---|

| 簡易書留 | 一般的な書類・小物などを確実に送りたいときに利用。 追跡・受け取り記録が残る。 |

5万円まで |

| 一般書留 | 貴重品や重要書類など、より高額な補償を求める場合に利用。 | 10万円以上も可(内容に応じて申告) |

| 現金書留 | 現金を送る専用の書留。 専用封筒を使用する必要あり。 |

10万円以上も可(実際の金額まで補償) |

簡易書留は“ちょっと安心したいとき”に便利

例えば、契約書、履歴書、チケット、小さなアクセサリーなどを送る場合。

「普通郵便だと不安だけど、そこまで高額なものではない」――そんな時にぴったりなのが簡易書留です。

- 郵便追跡サービスで配達状況を確認できる

- 受け取り時に相手のサインが必要なので、確実に届いたことが分かる

- 万が一の紛失時には5万円まで補償される

手数料は定形郵便の場合で+350円(2025年現在)ほど。

一般書留(+480円)より少し安く、コスパも良いのが魅力です。

次は、「簡易書留の封筒はなんでもいいの?」という疑問に、具体的に答えていきましょう。

封筒は“なんでもいい”?簡易書留の封筒ルール

簡易書留に使う封筒は「なんでもOK」です。

日本郵便の公式サイトにも、簡易書留専用の封筒は存在しません。

普通の封筒でも、厚紙封筒でも、サイズや材質に特別な制限はないとされています。

つまり、「形式の決まりはない」けれど…

どんな封筒でも受け付けてくれますが、実際には安全に届くことが最優先。

郵便局では「封筒が破れやすい」「封が甘い」「中身が透けている」といった場合、差し出しを断られることもあります。

安心して使える封筒のポイント

迷ったときは、次の条件を満たす封筒を選べば安心です。

- のりやテープでしっかり封ができる(セロハンテープもOK)

- 厚手の紙やクラフト封筒など、破れにくい素材を選ぶ

- 宛名・差出人がはっきり書ける(ペンのインクがにじまない紙質)

- 内容物が透けない(書類なら中に白紙を一枚入れると◎)

- 封筒サイズは内容に合ったもの(折り目が多いと破れやすくなる)

これらを満たしていれば、市販のクラフト封筒や白い事務用封筒でも問題ありません。

また、角形2号などA4書類がそのまま入る封筒も、窓口で簡易書留として受け付けてもらえます。

避けたほうがいい封筒の例

- 厚みがありすぎて封が浮いてしまうもの

- ラッピング袋など薄いフィルム素材

- 開封しやすい簡易封タイプ(封かんシール付きなど)

これらは配送中に破損したり、誤配の原因になる可能性があるため避けましょう。

次は、簡易書留で使える封筒のサイズや材質など、もう少し具体的に「どんな封筒を選べばいいか」を見ていきましょう。

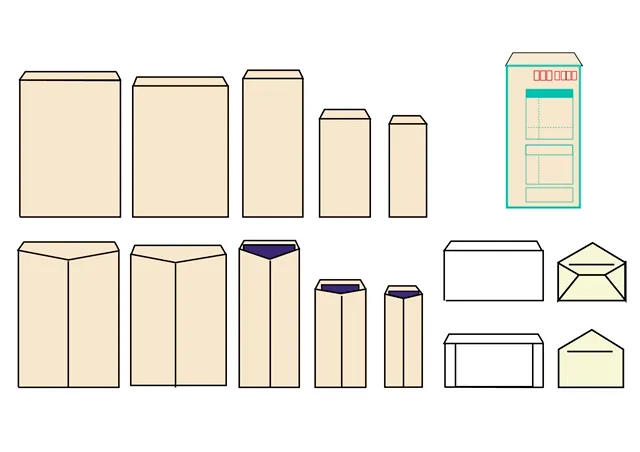

封筒のサイズ・材質・形状の注意点

簡易書留には専用封筒がないので、「どんな封筒を選んでもOK」と言われますが、実際にはサイズや材質を意識するだけで、トラブルをぐっと減らせます。

ここでは、郵便局が受け付けられる範囲や、使いやすい封筒の選び方を紹介します。

定形・定形外どちらでもOK

簡易書留は、定形郵便・定形外郵便のどちらにも追加できるサービスです。

つまり、封筒のサイズに明確な制限はありません。

- 定形郵便:長形3号など、A4用紙を三つ折りにして入るサイズ(最大23.5cm×12cm)

- 定形外郵便:角形2号など、A4用紙が折らずに入るサイズ(最大33.2cm×24cm)

どちらを使っても問題ありませんが、封筒が大きすぎると折れやすく、逆に小さすぎると厚みが出て封が浮きやすくなるため、中身にぴったりのサイズを選ぶのがポイントです。

封筒の素材選びも大事!

送るものの重さや厚みによって、封筒の素材を選ぶと安心です。

- クラフト封筒:丈夫で破れにくく、書類送付に最もおすすめ。

- 白封筒:ビジネス書類に適した定番。見た目がきれいで印象も◎。

- 厚紙封筒:写真や証明書など、折れやすいものに最適。

- クッション封筒:中にプチプチが入っており、小物やアクセサリーを安全に送れる。

一方で、薄手の紙封筒やラッピング用袋などは避けましょう。

中身が透けたり、配送中に破れやすいものは書留向きではありません。

封筒の形状にも注意

封筒は平らで、しっかり封ができる形状が原則です。

三角フラップタイプや差し込み式封筒でも、のりやテープでしっかり閉じればOK。

ただし、箱型や立体的なパッケージは郵便ではなく「ゆうパック」扱いになる場合があります。

もし封筒のサイズや形に不安がある場合は、郵便局の窓口で相談すると安心です。

職員さんがサイズ・厚さを確認して、最適な方法を案内してくれます。

次は、実際に簡易書留を出すときの「宛名の書き方」と「封筒の記入ルール」を解説します。

封筒の書き方(表・裏)と宛名ルール

簡易書留の封筒は、基本的に普通の郵便と同じ書き方でOKです。

ただし、宛名や差出人の位置・書き方をしっかり押さえておくことで、郵便局の受付もスムーズになります。

封筒の表面(宛名面)の書き方

封筒の表面には、宛先と宛名を書きます。ポイントは以下のとおりです。

- 右上に切手を貼る(料金不足は窓口で調整可能)

- 中央に宛名を大きく書く(「様」「御中」などを忘れずに)

- 宛先住所は郵便番号から書き始める

- マンション名や部屋番号も省略せず書く

〒100-0001

東京都千代田区千代田1-1

〇〇株式会社 総務部御中

封筒の裏面(差出人面)の書き方

裏面の左下に、あなた(差出人)の住所と名前を書きます。

差出人の住所と名前を書いておくことで、宛先不明などのトラブルがあった場合に返送してもらうことが可能になります。

- 郵便番号・住所・氏名をすべて記載

- 表面と同様、はっきり読みやすい字で

- シャチハタなどのスタンプもOK(にじみに注意)

ペンの種類と注意点

宛名や差出人を書くときは、油性ペン・ボールペン・サインペンなどのにじみにくいペンを使いましょう。

鉛筆やフリクション(消えるペン)は消える可能性があるため避けてください。

また、ラベルシールに印字した宛名を貼っても問題ありません。

ただし、シールが剥がれやすい素材の封筒では避けた方が安全です。

差出人と宛先の区別を明確に!

特に、同じ苗字の宛先に送る場合などは、表裏を逆にして出してしまうミスもあるので注意。

封をする前に、もう一度宛名面・差出人面を確認しましょう。

次は、封筒を準備したあとに行う「簡易書留の出し方」──郵便局での手続き手順を解説します。

簡易書留の手続き手順(窓口での流れ)

封筒の準備ができたら、いよいよ郵便局で簡易書留の手続きをします。

ここでは、初めての人でも迷わないように、窓口での流れを順番に紹介します。

① 封筒を準備して郵便局の窓口へ

簡易書留はポスト投函ではなく、必ず窓口から出す必要があります。

「簡易書留でお願いします」と伝えれば、職員さんが対応してくれます。

- 封筒はあらかじめしっかり封をしておく

- 切手を貼っていなくてもOK(窓口で貼ってもらえる)

- 中身が破損しやすいものは、封筒の状態を確認してもらう

② 「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入

窓口で「差出票」と呼ばれる小さな伝票を受け取ります。 これは、郵便物を追跡・管理するための書類です。

- 宛先・差出人・品名などを記入(「書類」「履歴書」などでOK)

- 控えが返されるので、後で追跡に使えるよう保管しておく

職員がバーコードシールを封筒に貼り、伝票を発行してくれます。

③ 料金を支払う

簡易書留は、通常の郵便料金+書留手数料で利用できます。

手数料は2025年現在で+350円です。

例)

定形郵便(110円)+簡易書留手数料(350円)=460円

定形外郵便(140円)+簡易書留手数料(350円)=490円

封筒の重さやサイズによって基本料金が変わるため、窓口で確認すると安心です。

④ 受領証(控え)を受け取る

支払い後、職員さんから受領証(控え)をもらいます。

この控えにはバーコード番号が印字されており、日本郵便の追跡サービスで配送状況を確認できます。

郵便物が配達されると、「配達完了」の記録が残るので安心。 この控えは、トラブル防止のためにも必ず保管しておきましょう。

⑤ 配達完了までの流れ

- 相手が受け取る際にサインまたは印鑑を押す

- 郵便局で「配達完了」の記録が登録される

- 追跡番号でいつでも確認可能

ここまでが、窓口での一連の流れです。 とてもシンプルなので、初めてでも安心して利用できます。

次は、簡易書留でよくある質問をまとめて、封筒選びや送り方の疑問をスッキリ解消していきましょう。

よくある疑問Q&A(封筒・手続き編)

ここでは、簡易書留を利用するときに多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

「なんとなく不安…」というポイントをここで一気に解消しておきましょう。

Q1. 簡易書留に使う封筒は、コンビニや100均のものでも大丈夫?

はい、大丈夫です。

一般的なクラフト封筒や白封筒なら問題なく使えます。

ただし、薄すぎる封筒やラッピング袋のような素材は避けましょう。破れやすい封筒は、窓口で断られることもあります。

Q2. 切手を貼っておけばポストに投函していいの?

いいえ、ポスト投函はできません。

簡易書留は必ず郵便局の窓口で手続きを行う必要があります。 ポストに入れてしまうと、ただの普通郵便として扱われてしまうので注意してください。

Q3. 封筒の上に「簡易書留」と書いた方がいい?

自分で書かなくてもOKです。

窓口で手続きをすると、職員さんがバーコード付きの専用シールを貼ってくれるので、それが「簡易書留扱い」の印になります。

Q4. 内容物は見せなきゃいけない?

原則として、見せる必要はありません。

ただし、壊れやすいものや厚みのある封筒の場合は、職員さんが中身の状態を軽く確認することがあります。

Q5. 万が一届かなかったらどうなるの?

簡易書留には、5万円までの補償があります。 もし郵便物が紛失・破損した場合でも、郵便局に調査を依頼すれば、状況確認や補償手続きが行われます。

Q6. 商品券やギフトカードを送るときはどうすればいい?

現金ではないので、現金書留でなくてもOKです。 ただし、金額が高い場合は補償付きの一般書留を利用した方が安心です。

Q7. 追跡番号を失くした場合は?

郵便局では、番号がないと配達状況を調べることができません。

受領証(控え)は配達完了を確認するまで保管しておきましょう。

次は、「書類」「写真」「小物」など、送るもの別におすすめの封筒タイプを紹介します。

ケース別おすすめ:封筒の選び方

「なんでもいい」とはいえ、送る中身に合わせて封筒を選ぶことで、より安全に・きれいに届けることができます。

ここでは、簡易書留でよく送られるもの別に、封筒の選び方をまとめました。

● 書類を送りたい場合

履歴書や契約書など、ビジネスや手続き関係の書類を送るなら、角形2号(A4サイズ)のクラフト封筒がおすすめ。

折らずに入れられるので見栄えも良く、受け取った相手にも丁寧な印象を与えます。

- クラフト封筒(茶封筒)または白封筒を使用

- 中身が透ける場合は、白紙を1枚挟む

- のりやテープでしっかり封をする

● 写真や証明書などを送りたい場合

折れたり汚れたりしたくない写真・証明書には、厚紙封筒や硬質カードケース入りの封筒が最適です。

さらに、封筒の中に「折り曲げ厳禁」とメモを入れておくと安心です。

- 厚紙封筒や厚手のクラフト封筒を使用

- 「折り曲げ厳禁」と明記するとより確実

● 小物・アクセサリーを送りたい場合

軽い小物やアクセサリー、鍵などの金属類は、クッション封筒を使うと安心です。

中にプチプチが入っているため、輸送中の衝撃をやわらげてくれます。

- 中身の動きを防ぐため、小袋や緩衝材で固定する

- 重さによっては定形外扱いになる点に注意

● 手紙・書き置きなど軽い郵便物の場合

薄い手紙やお礼状などは、長形3号(定形)封筒でOKです。

ただし、手紙だけでも「確実に届けたい」ときには簡易書留を付けるのが安心です。

どの封筒を選ぶ場合でも共通して大切なのは、封をしっかり閉じることと、宛名をはっきり書くこと。 この2つを守れば、ほとんどのトラブルは防げます。

次は、「現金書留」だけが例外的に専用封筒を必要とする理由を、わかりやすく解説します。

専用封筒が必要なケース:現金書留

「簡易書留は普通の封筒でOK」とお伝えしましたが、唯一の例外が「現金書留」です。

現金を郵送するときだけは、必ず専用の封筒を使う決まりがあります。

なぜ現金書留は専用封筒が必要なの?

現金書留は「現金を安全に送るため」の特別な郵便サービス。

封筒が破れたり、中身が見えたりするとトラブルになるため、封筒自体が厳重な構造になっています。

- 厚手の二重封筒で、封を三重にできる

- 封じ目に「現金書留用封筒」と印字されている

- 中身を記入できる欄(差出人・宛先・金額など)がある

この専用封筒は、郵便局の窓口のみで購入できます。コンビニなどでの取り扱いはありません。

価格は1枚21円(税込)で、サイズも数種類あります。

間違えて普通の封筒を使うとどうなる?

現金を普通封筒に入れて送ると、「現金書留」として扱ってもらえません。

もし誤って普通封筒で現金を送ると、補償の対象外となり、万一の紛失や盗難に対応してもらえないことがあります。

そのため、現金を送るときは必ず郵便局窓口で「現金書留にしたい」と伝え、専用封筒を購入・使用しましょう。

現金以外の金券・ギフトカードは?

意外と迷うのが、商品券・図書カード・ギフトカードなど。

これらは「現金」ではなく「有価証券」扱いになるため、現金書留でなくてもOK。

ただし、金額が高い場合は補償のつく一般書留で送るのが安心です。

次は、ここまでの内容をまとめて「簡易書留で失敗しない封筒選びのポイント」を整理します。

まとめ:簡易書留で失敗しない封筒選びと送り方

ここまで、簡易書留の封筒について詳しく見てきました。

最後に、押さえておきたいポイントをまとめておきましょう。

● 封筒選びのまとめ

- 簡易書留に専用封筒は不要。普通の封筒でOK!

- ただし、破れにくく封がしっかりできるものを選ぶ

- 内容物が透けないように工夫する(白紙や厚紙を一枚入れるなど)

- サイズは中身に合ったものを使う(角2や長3が定番)

● 手続きのポイント

- 簡易書留はポストではなく郵便局の窓口から出す

- 「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入して提出

- 受領証の控えを必ず保管し、追跡番号をチェック

● 注意したいケース

- 現金を送るときは必ず「現金書留用封筒」を使用する

- 商品券・ギフトカードは一般書留でもOK

- 薄すぎる・破れやすい封筒は避ける

「簡易書留=封筒なんでもいい」は本当ですが、それは“条件を満たしていればどんな封筒でもいい”という意味です。

普通の封筒で十分に送れますが、中身を守る工夫と正しい手続きをすることが大切ですね。

次に封筒を選ぶときは、「サイズ」「厚み」「丈夫さ」の3点を意識してみてください。